O início do governo Trump 2.0 marca uma inflexão clara na política externa dos Estados Unidos.

Diferentemente do discurso de retração internacional que marcou parte do primeiro mandato, o novo governo norte-americano passou a adotar uma postura assumidamente intervencionista, com impactos diretos sobre a soberania de países do hemisfério ocidental e repercussões globais. O ataque dos EUA à Venezuela tornou-se o ponto de partida mais visível dessa mudança, mas está longe de ser um episódio isolado.

Portanto, desde a ofensiva militar em território venezuelano, Washington ampliou o discurso de ameaça e pressão para além de Caracas. Autoridades do governo passaram a citar diretamente México, Colômbia, Canadá, Groenlândia, Cuba e até o Irã como países que estariam no radar estratégico dos EUA.

Em paralelo, declarações feitas por representantes norte-americanos na Organização das Nações Unidas indicaram que a preservação de recursos naturais estratégicos, especialmente petróleo, estaria condicionada ao alinhamento político com Washington.

Por isso, esse movimento ocorre em meio à transição política na Venezuela, com a posse de uma presidência interina por noventa dias, publicamente pressionada a aderir a uma agenda de colaboração.

Para analistas, o conjunto dessas ações sinaliza uma mudança estrutural: a política externa norte-americana deixa de operar sob a lógica do multilateralismo retórico e passa a assumir, de forma mais explícita, uma estratégia de poder baseada em interesses.

Trump 2.0 e o abandono do multilateralismo clássico

Para Beny Fard, especialista em investimentos e mercado internacional, a nova postura dos EUA não pode ser analisada apenas sob o prisma jurídico tradicional. “O direito internacional como se conhecia deixou de existir na sua estrutura essencial há muito tempo”, afirmou. Segundo ele, essa erosão não é um fenômeno recente nem exclusivo de Washington. “Decisões de Rússia, China, Irã e países africanos também contribuíram para esse processo”, disse.

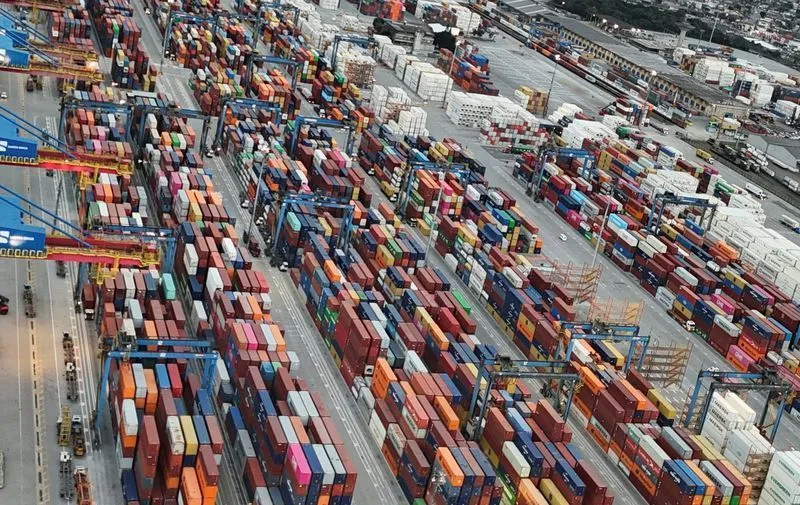

Na avaliação de Fard, o governo Trump 2.0 apenas torna explícito um movimento que vinha sendo construído. “O que determina se uma violação ganha relevância é o apelo midiático”, afirmou. Para ele, o período pós-pandemia acelerou a centralidade de temas como energia, alimentos e cadeias de suprimento. “O que se chama de direito internacional sempre foi, na prática, defesa de interesses bilaterais ou multilaterais”, disse.

Essa leitura converge com a percepção de que o multilateralismo perdeu capacidade decisória. Para Fard, “a globalização e o multilateralismo como se conheciam não existem mais”. Em seu lugar, surge um ambiente no qual segurança energética, alimentar, tecnológica e militar passam a orientar decisões estatais.

Uso da força e crise da soberania estatal

Do ponto de vista jurídico, a guinada do Trump 2.0 tensiona pilares centrais da ordem internacional. Além disso, a advogada Daniela Poli Vlavianos, do escritório Arman Advocacia, lembra que a proibição do uso da força segue sendo a regra-matriz do sistema internacional. “O artigo 2(4) da Carta da ONU veda o uso da força contra a integridade territorial e a independência política dos Estados”, explicou.

De acordo com ela, há apenas duas exceções reconhecidas: autorização do Conselho de Segurança ou legítima defesa nos termos do artigo 51. “Quando uma operação é apresentada como missão de aplicação da lei em território estrangeiro, ela tende a ser requalificada como uso da força”, afirmou. Para a advogada, esse tipo de ação “colide diretamente com a arquitetura da Carta da ONU”.

Na leitura de Daniela, o risco maior não está apenas no episódio venezuelano, mas na repetição do método. “Há um risco de normalização de ações unilaterais sob pretextos criminais”, disse, citando terrorismo, narcotráfico e corrupção como justificativas replicáveis por outros Estados.

Retórica imperial e controle territorial indireto

A retórica adotada por integrantes do governo Trump 2.0 também reacendeu debates sobre anexação e tutela de Estados.

De acordo com Beny Fard, esse discurso cumpre função estratégica. “Vejo muito mais como discurso político do que como risco imediato de anexação”, afirmou. Segundo ele, o objetivo central é “fortalecer a hegemonia dos EUA no hemisfério ocidental e dissuadir China e Rússia”.

Já no plano jurídico, Daniela Poli Vlavianos alerta que a retórica não é neutra. “A ameaça de uso da força também é vedada pelo artigo 2(4)”, explicou.

Mesmo sem anexação formal, declarações sobre “administração temporária” ou controle indireto produzem efeitos jurídicos. “Elas aumentam o dever de não reconhecimento e ampliam a chance de contramedidas diplomáticas e econômicas”, afirmou.

Esse tipo de discurso, segundo a advogada, desloca o sistema internacional de um modelo baseado em regras para um modelo baseado em poder. “A soberania deixa de ser um limite claro e passa a ser contingente ao alinhamento político”, disse.

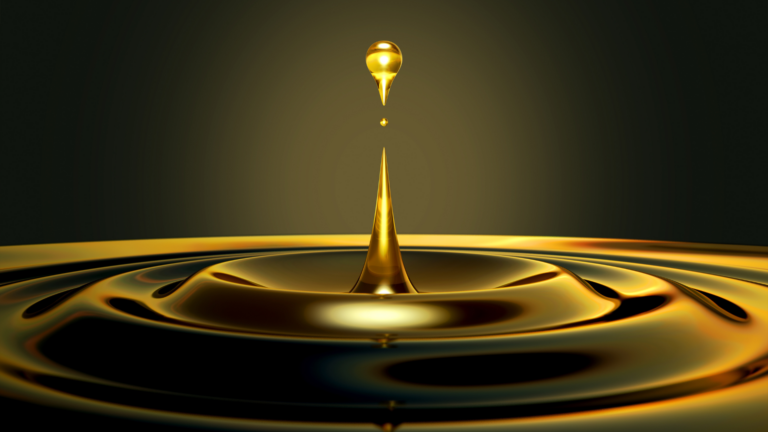

Petróleo, poder e inflação como instrumentos geopolíticos

O petróleo aparece como elemento recorrente na estratégia do Trump 2.0. Para Beny Fard, trata-se de uma variável relevante dentro de um tabuleiro mais amplo. “As reservas venezuelanas ultrapassam 300 bilhões de barris de petróleo pesado, adequado às refinarias norte-americanas”, afirmou.

Ele observa que um aumento gradual da extração poderia impactar custos de combustíveis e logística. “Isso teria efeitos sobre preços de bens e serviços e poderia influenciar a inflação nos EUA”, disse, ressaltando que esse cenário exigiria investimentos de longo prazo na infraestrutura venezuelana.

Do ponto de vista jurídico, Daniela Poli Vlavianos é categórica ao afirmar que motivação econômica não altera a legalidade. “O petróleo não cria exceção autônoma ao uso da força”, disse. Segundo ela, quando o discurso associa intervenção ao controle de recursos naturais, “a posição jurídica do interveniente se fragiliza ainda mais”.

Para o mercado financeiro, o petróleo funciona como instrumento de poder. Gerson Brilhante, analista da Levante Inside Corp, afirmou que “o petróleo opera como âncora macroenergética”. Segundo ele, “o objetivo não é capturar reservas, mas influenciar a curva global de oferta e o prêmio geopolítico do barril”.

Mensagem estratégica para China e Rússia

A ofensiva do Trump 2.0 também é lida como recado direto a potências rivais. Para Beny Fard, a mensagem é clara. “A hegemonia dos EUA no hemisfério ocidental deve ser respeitada”, afirmou.

Daniela Poli Vlavianos acrescenta que o sinal institucional é igualmente relevante. “Quando uma potência age sem autorização do Conselho de Segurança, a mensagem é que o enforcement da Carta da ONU é seletivo”, disse. Sendo assim, para ela, isso incentiva respostas simétricas por parte de rivais estratégicos como China e Rússia.

Na leitura de Gerson Brilhante, trata-se de uma estratégia de dissuasão intertemporal. “Os EUA sinalizam disposição de absorver custos de curto prazo para evitar perda estrutural de poder”, afirmou.

Crise institucional e impactos nos mercados globais

A convergência das análises aponta para um risco institucional crescente. Para Daniela Poli Vlavianos, “a erosão da proibição do uso da força corrói a previsibilidade do sistema internacional”. Ou seja, esse efeito institucional, segundo ela, antecede riscos políticos e econômicos.

Gerson Brilhante compartilha dessa visão ao afirmar que “a soberania passa a ser um ativo precificado”. Spreads soberanos, CDS e custo de capital tendem a refletir o grau de alinhamento geopolítico. “Fluxos de investimento passam a seguir alinhamento político, não apenas eficiência marginal de capital”, disse.

Beny Fard observa que, apesar do choque regional, o impacto sobre mercados emergentes não é homogêneo. “Cada país latino-americano possui fundamentos próprios”, afirmou. Dessa forma, ele lembra que o risco Venezuela já vinha sendo precificado há anos por conta de calotes, sanções e má gestão.

América Latina e reação institucional

A resposta institucional mais contundente partiu do Conselho Federal de Economia. Em nota, a entidade condenou os ataques militares e a captura do presidente Nicolás Maduro. “Nenhuma ação militar pode ser legitimada em detrimento da soberania dos povos e dos Estados”, afirmou a presidenta do conselho, Tania Cristina Teixeira.

Em suma, o Cofecon avaliou que a ação representa uma afronta à América Latina e ao Caribe e alertou para efeitos sociais e econômicos. “A soberania nacional constitui pilar inegociável da coexistência pacífica entre os Estados”, destacou a nota, que também defendeu a atuação da ONU como mediadora legítima de conflitos.

América para os americanos?

O conceito de “América para os americanos” retorna ao debate sob nova forma. Para Beny Fard, a referência histórica é frequentemente simplificada. “O que está acontecendo é muito mais complexo do que a Doutrina Monroe original”, afirmou.

Daniela Poli Vlavianos reforça que o conceito não possui primazia jurídica. “Como retórica estratégica, ele reaparece; como coerção, colide com a Carta da ONU e com a Carta da OEA”, disse.

Gerson Brilhante interpreta a ideia como uma doutrina de segurança econômica hemisférica. “Menos ideológica e mais operacional, focada em energia, logística e cadeias estratégicas”, afirmou.